Friedrich Merz hat Recht – das Bild unserer Innenstädte muss sich ändern …

- Sie sind laut, aufdringlich, gefährlich. Es werden immer mehr. Sie belagern Plätze, Parks und machen sich vor Häusern, Geschäften, sogar vor Schulen und Kindergärten breit.

- Ihr Treiben gefährdet unsere Gesundheit.

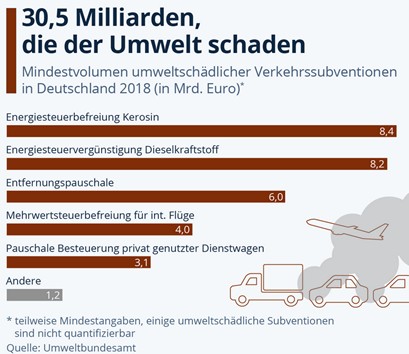

- Alle Steuerzahler sorgen dafür, dass es ihnen hier gut geht. Das Geld dafür fehlt dort, wo es dringender gebraucht wird.

- Sie bedrängen, verletzen und töten ihr Mitbürger.

- Alles, was sich nicht integrieren lässt, muss raus. Frauen, Kinder und RentnerInnen müssen sich auf der Straße wieder sicher fühlen. Die Steuergelder, die wir ihnen hinterherwerfen, brauchen wir woanders dringender.

- Immer mehr Städte greifen durch: sie schieben ab, raus aus den Innenstädten. Regelverstöße werden konsequent geahndet, es wird gemessen, fotografiert und kassiert. Wer keine Aufenthaltsgenehmigung hat, wird ausgewiesen.

Wer bis hier gelesen hat und zustimmend nickt, hat Herrn Merz womöglich richtig verstanden. Man kann seine wenigen Worte aber auch anders verstehen. Wir tun das.

Das Straßenbild unserer Innenstädte

Was das Straßenbild unserer Innenstädte am meisten prägt und beeinflusst, sind keine (vermeintlichen) Ausländer und Flüchtlinge aus Fleisch und Blut, sondern Blechlawinen, die sich durch enge Verkehrsstraßen quälen und den begrenzten öffentlichen Raum mit ihrem Anblick beglücken.

Das Auto ist immer noch das beliebteste Fortbewegungsmittel der Deutschen. Es ist einfach zu bequem und billig, verglichen mit anderen Fortbewegungsmitteln – so scheint es jedenfalls.

Ein Kleinwagen kostet laut ADAC jährlich 4.080 Euro für Versicherung, Kfz-Steuer und Wertverlust. Betriebskosten wie Sprit oder Werkstattkosten sind darin noch nicht berücksichtigt.

Arbeitnehmende in Deutschland verdienten 2023 im Durchschnitt monatlich 2.430 Euro netto. Demnach flossen rechnerisch 1,7 Monatsgehälter in den Unterhalt eines Kleinwagens.

Für den gleichen Betrag können CarSharing-Nutzende ein Jahr lang jedes zweite Wochenende für je 400 Kilometer verreisen.

Die durchschnittlichen Taxikosten liegen zwischen 15 € und 20 € für eine kurze städtische Fahrt, wobei die genauen Preise stark von der Stadt, der Tageszeit und der zurückgelegten Strecke abhängen. Der Grundpreis liegt je nach Stadt unterschiedlich hoch, beispielsweise in München bei 4,80 € und in Mönchengladbach bei 3,80 €.

Wer seinen Kleinwagen rel. selten (2-3x/Woche) und nicht mehr als 500 km im Monat nutzt, könnte, wenn er auf sein Auto verzichtet und dafür bequem mit dem Taxi zum Einkauf, zum Arzt oder zum Freundesbesuch fährt, etwa zum gleichen Preis 10x/Monat mit dem Taxi in die Stadt und zurück fahren – so bequem wie mit Dienstwagen + Chauffeur (ca. 400 € Monatskosten für die Pkw-Mobilität) .

Wer seinen Kleinwagen rel. selten (2-3x/Woche) und nicht mehr als 500 km im Monat nutzt, könnte, wenn er auf sein Auto verzichtet und dafür bequem mit dem Taxi zum Einkauf, zum Arzt oder zum Freundesbesuch fährt, etwa zum gleichen Preis 10x/Monat mit dem Taxi in die Stadt und zurück fahren – so bequem wie mit Dienstwagen + Chauffeur (ca. 400 € Monatskosten für die Pkw-Mobilität) .

- 43,3 Millionen auf private Haushalte zugelassene Pkw in 2023: Statista (2024)

- 78 Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen mindestens einen Pkw: Umweltbundesamt (2022)

- Mehr als ein Viertel der Haushalte besitzt einen Zweitwagen, wobei die Zahl der Haushalte mit zwei Pkw von 24,5 % auf 27,0 % gestiegen ist.

- 12.440 Kilometer durchschnittliche Fahrleistung einzelner Pkw-Halter*innen in 2023: Statista (2024)

Man kann sich angesichts dieser Zahlen leicht vorstellen, wie sehr die Innenstädte in Deutschland vom Verkehr und der Parkraumnot entlastet würden, wenn die Alternativen zum Pkw mehr genutzt würden. Aber offensichtlich ist die Vorstellung vieler Pkw-Besitzer von individueller „Freiheit“ (was angesichts der Verkehrssituation auf unseren Straßen schon merkwürdig anmutet) noch immer so billig umzusetzen, dass die vorhandenen Alternativen der „Unfreiheit“ (noch) ins Hintertreffen geraten.

Ihr Treiben gegfährdet unsere Gesundheit

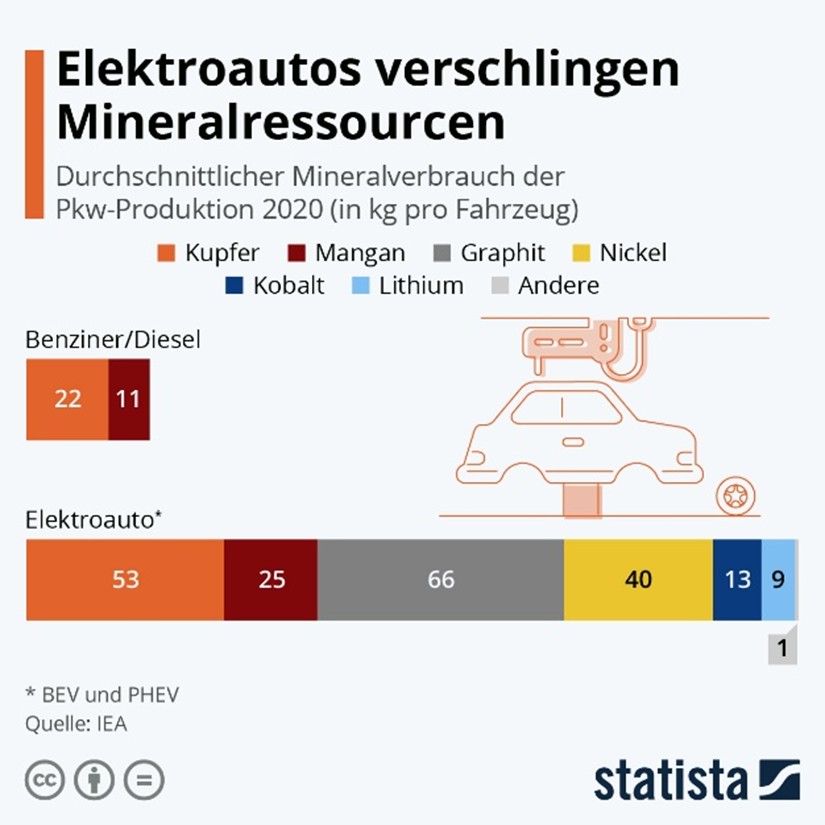

Die Produktion von Pkws verschlingt enorme Ressourcen an Rohstoffen, Arbeitskräften und Volksvermögen. Darin ändert das elektrisch betriebe e-Auto rein gar nichts, eher im Gegenteil, was Ressourcenverbrauch in die damit einher gehenden Umweltbelastungen angeht. Auch an der Überlastung der Straßen und dem Bild der Innenstädte ändern sie nichts.

Alle Steuerzahler sorgen dafür, dass es ihnen hier gut geht. Das Geld dafür fehlt dort, wo es dringender gebraucht wird.

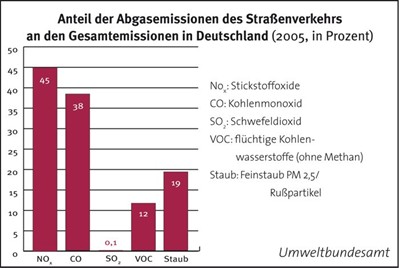

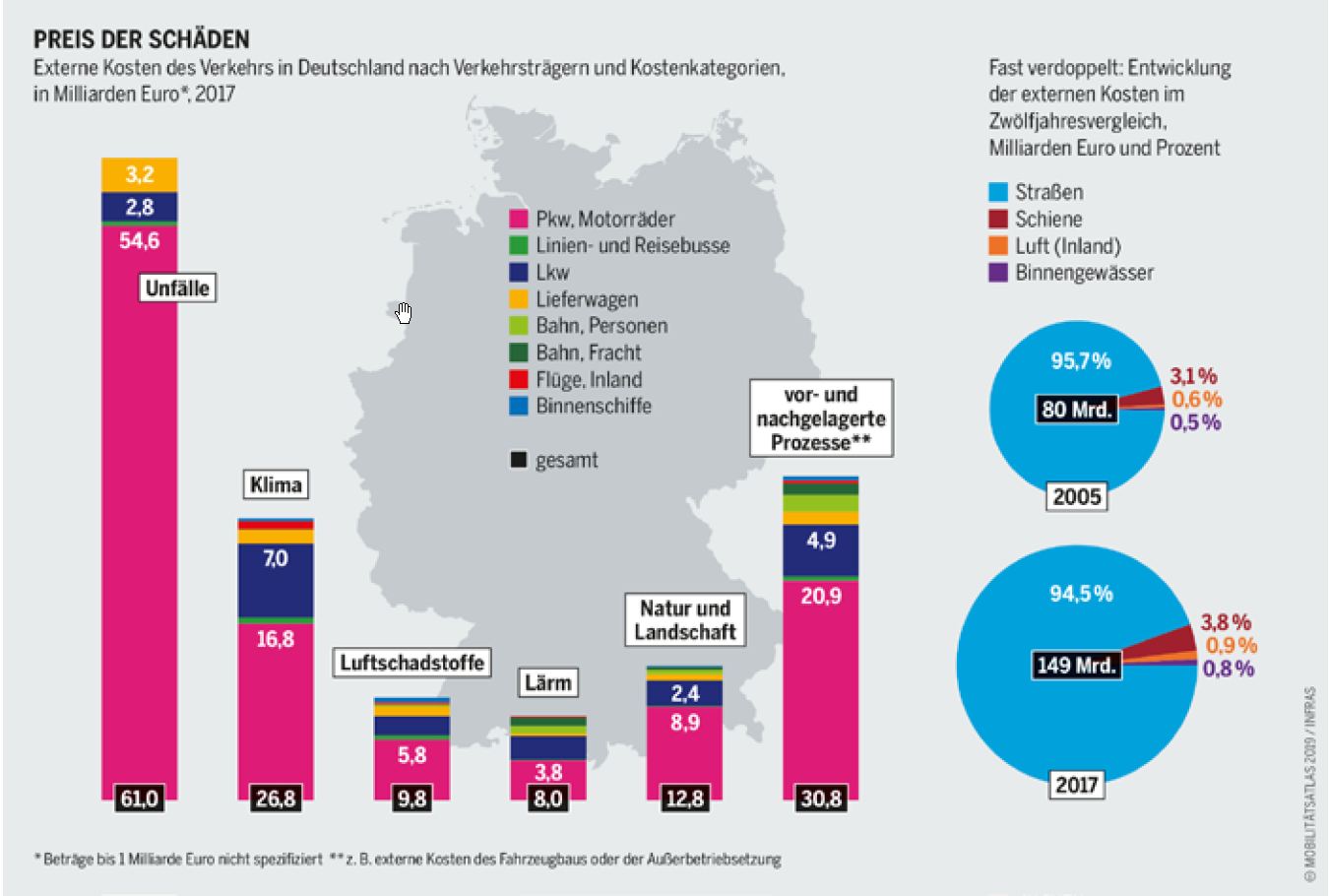

Die wahren Kosten verschiedener Verkehrsmittel variieren erheblich, wobei der Pkw-Verkehr aufgrund von externen Kosten wie Unfällen, Lärm und Luftverschmutzung die höchsten volkswirtschaftlichen Ausgaben verursacht.

Die wahren Kosten verschiedener Verkehrsmittel variieren erheblich, wobei der Pkw-Verkehr aufgrund von externen Kosten wie Unfällen, Lärm und Luftverschmutzung die höchsten volkswirtschaftlichen Ausgaben verursacht.

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) verursacht im Vergleich dazu deutlich geringere externe Kosten und kann durch seine gesundheitsfördernden Effekte sogar positive volkswirtschaftliche Beiträge leisten, die einen Teil der Finanzierung aus öffentlichen Mitteln ausgleichen. Fahrrad- und Fußverkehr verursachen die geringsten externen Kosten, wobei der Fußverkehr aufgrund gesundheitlicher Prävention einen besonders hohen positiven Beitrag leistet.

Pkw-Verkehr

- Hohe externe Kosten: Der Pkw-Verkehr ist der größte Kostentreiber bei externen Kosten, die durch Unfälle, Lärm, Luftverschmutzung und Klimaschäden entstehen.

- Deutliche Unterschiede zwischen Städten: Die Höhe der externen Kosten kann je nach Stadt stark variieren, was sich in unterschiedlichen Kosten pro Kilometer widerspiegelt.

- Energiegewinnung und -verbrauch sind unbestritten die Haupttriebfedern des Klimawandels. Eine einzelne Person von 70 kg mit einem Untersatz von 1.500 kg und mehr fortzubewegen, ist vor diesem Hintergrund klimapolitischer Irrsinn.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

- Geringere externe Kosten: Im Vergleich zum Pkw-Verkehr verursacht der ÖPNV deutlich niedrigere externe Kosten.

- Positive Beiträge: Der ÖPNV leistet durch den Transport vieler Menschen auf weniger Fläche und mit geringeren Emissionen pro Person einen positiven Beitrag zur Mobilität und Umwelt, so bmv.de.

- Kostenfinanzierung: Die Kosten für den ÖPNV setzen sich aus den Einnahmen der Fahrkarten und den Zuschüssen der öffentlichen Hand zusammen.

Fahrrad- und Fußverkehr

- Geringste externe Kosten: Diese beiden Verkehrsträger verursachen die geringsten externen Kosten, wobei der Fußverkehr durch präventive Gesundheitswirkungen sogar eine positive Netto-Kostenersparnis generiert, so UNIKIMS.

- Positive Auswirkungen: Die gesundheitlichen Präventivwirkungen des Rad- und Fußverkehrs führen zu einer erheblichen Kostensenkung im Gesundheitswesen.

Die öffentlichen Ausgaben für den Individualverkehr fließen vor allem in den Straßenbau, Erhalt und Betrieb. Im Jahr 2021 beliefen sich die externen Kosten des Verkehrs auf 149 Milliarden Euro, wovon der Straßenverkehr mit 141 Milliarden Euro den größten Anteil ausmachte. Diese externen Kosten umfassen Umwelt-, Gesundheits- und Unfallkosten, die nicht immer von den Verursachern getragen werden.

Aufteilung der Kosten

- Straßeninfrastruktur: Der Erhalt und Betrieb von Straßen kostet die öffentlichen Haushalte Milliarden. Allein für den Erhalt und Betrieb von 85.467 Kilometern Landstraße gaben die Flächenländer 2021 rund 2,67 Milliarden Euro aus.

- Gesamtkosten: Die externen Kosten des Verkehrs werden auf insgesamt 149 Milliarden Euro geschätzt, wobei der Straßenverkehr den größten Anteil ausmacht.

- Unterschied zum ÖPNV: Im Vergleich dazu sind die Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geringer. Im Jahr 2025 investierte der Bund 11,56 Milliarden Euro an Regionalisierungsmitteln (Gelder, die der Bund den Bundesländern jährlich zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs zur Verfügung stellt) und 2 Milliarden Euro an GVFG-Mitteln (Finanzhilfen des Bundes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) in den ÖPNV.

Kostenwahrheit

- Externalisierung von Kosten: Die öffentliche Hand trägt einen Großteil der Kosten, die durch den Individualverkehr entstehen, wie z. B. Umwelt- und Gesundheitsschäden.

- Ziel: Eine höhere Kostenwahrheit soll durch die Internalisierung dieser externen Kosten erreicht werden, sodass die Verursacher einen größeren Anteil der tatsächlichen Kosten tragen.

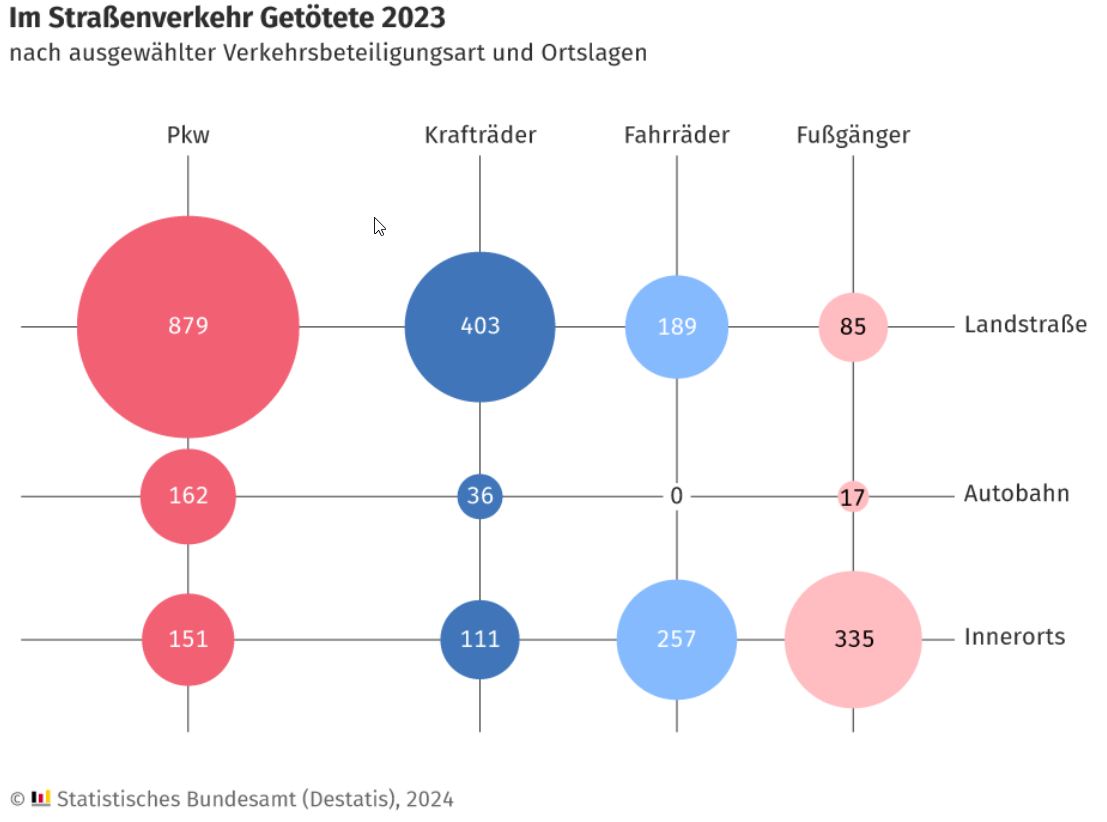

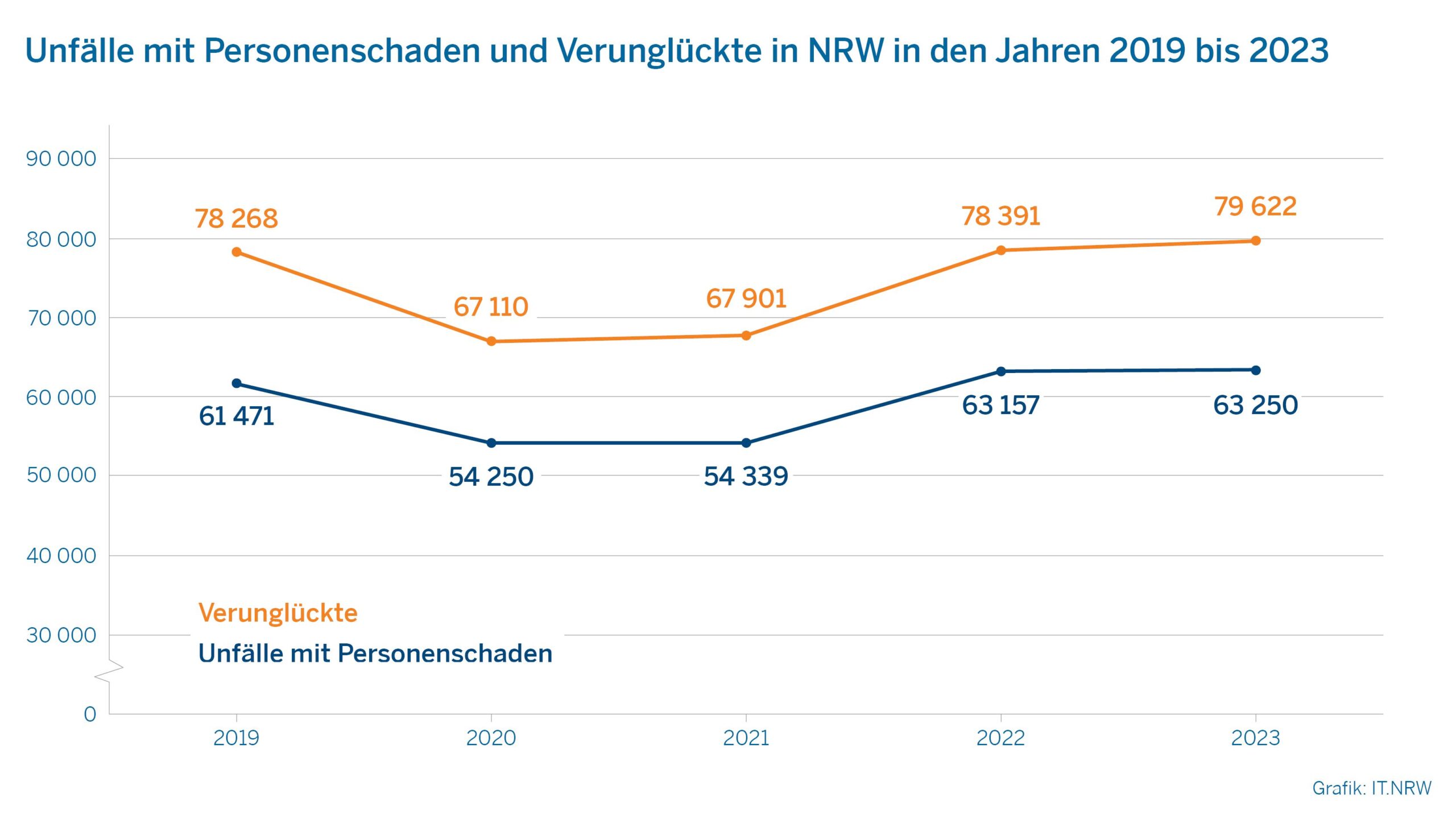

Sie verletzen und töten ihr Mitbürger

Die jährlichen Kosten durch Verkehrsunfälle in Deutschland betrugen 2023 laut Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) insgesamt 37,2 Milliarden Euro. Diese Summe setzt sich aus 24,7 Milliarden Euro für Sachschäden und 12,5 Milliarden Euro für Personenschäden zusammen. Die volkswirtschaftlichen Kosten umfassen Reparaturkosten, Behandlungskosten und Verdienstausfall.

Die jährlichen Kosten durch Verkehrsunfälle in Deutschland betrugen 2023 laut Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) insgesamt 37,2 Milliarden Euro. Diese Summe setzt sich aus 24,7 Milliarden Euro für Sachschäden und 12,5 Milliarden Euro für Personenschäden zusammen. Die volkswirtschaftlichen Kosten umfassen Reparaturkosten, Behandlungskosten und Verdienstausfall.

Immer mehr Städte greifen durch: sie schieben ab, raus aus den Innenstädten.

Regelverstöße werden konsequent geahndet, es wir fotografiert und kassiert.

Wer keine Aufenthaltsgenehmigung hat, wird ausgewiesen.

In Deutschland gibt es keine vollständig autofreie Innenstadt, aber viele Städte haben große autofreie Zonen oder sind auf dem Weg dorthin, wie

Freiburg (große Fußgängerzone mit eingeschränktem Verkehr), Hannover (plant, die Innenstadt bis 2030 weitgehend autofrei zu machen), und Potsdam. Einige Inseln wie Baltrum, Helgoland, Langeoog und Hiddensee sind hingegen komplett autofrei.

Beispiele für autofreie oder -arme Zonen in deutschen Städten

- Freiburg: Hat bereits in den 1990er Jahren eine große autofreie Zone geschaffen, die den Autoverkehr stark einschränkt, aber Anwohner, Lieferverkehr und ÖPNV erlaubt. Das Modell ist international bekannt und umfasst eine gute Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger.

- Hannover: Plant, die Innenstadt bis 2030 weitgehend autofrei zu machen. Der Plan sieht vor, Parkplätze am Straßenrand zu entfernen und das Parken auf Parkhäuser zu beschränken.

- Leipzig: Arbeitet seit 1993 an einer „autoarmen Innenstadt“, in der in der Innenstadt Tempo 20 gilt und das Parken nur auf bestimmten Flächen und zeitlich beschränkt erlaubt ist.

- München: Führt saisonale „Sommerstraßen“ ein, die temporär für Fußgänger, Radfahrer und Freizeitzwecke gesperrt sind.

- Nürnberg: Testet in Stadtteilen wie Gostenhof, wie eine Reduzierung des Autoverkehrs zugunsten von mehr Grünflächen und Spielplätzen aussehen kann.

- Hamburg (HafenCity): Entwickelt sich zu einem nachhaltigen Quartier mit einer durchdachten Infrastruktur, die Fußgänger und Radfahrer bevorzugt.

- Berlin: Eine Initiative hat ein Volksbegehren gestartet, um den privaten Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren.

Städte mit großen autofreien Zonen in Europa

- Ljubljana, Slowenien: Die Innenstadt ist seit über zehn Jahren autofrei, wobei die ehemalige Hauptverkehrsstraße in einen sogenannten „shared space“ umgewandelt wurde.

- Gent, Belgien: Besitzt die größte autofreie Zone Europas, die durch Park & Ride-Angebote am Stadtrand ergänzt wird.

- Oslo, Norwegen: Die Innenstadt ist weitgehend autofrei.

- Barcelona, Spanien: Verwendet das „Superblock“-Konzept, um Teile der Stadt komplett autofrei zu machen.

- Paris, Frankreich: Einige Arrondissements sind an bestimmten Sonntagen im Monat autofrei, weitere sind ganz gesperrt.

Modellstädte für eine autofreie Mobilität

- Houten, Niederlande:

Gilt als internationale Modellstadt. Autofahren ist nicht komplett verboten, aber die Stadtplanung erschwert es, indem sie direkte Verbindungen durch die Stadt vermeidet und auf einen sogenannten „shared space“ setzt.

- Wien, Österreich:

Fast 40 Prozent der Wege werden hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, was die Stadt zu einem Paradebeispiel macht.

Also, Herr Bundeskanzler – packen wir’s an. Machen wir die Innenstädte wieder attraktiv für alle.

Was könnten Sie denn tun?

Gesetze und Verordnungen

- Bundesmobilitätsgesetz: Ein solches Gesetz könnte den rechtlichen Rahmen für die Verkehrswende setzen, mit dem Ziel, den Verkehr bis spätestens 2050 klimaneutral zu machen und Mobilität für alle zugänglich zu gestalten.

- Fahrverbote für Verbrennungsmotoren: Ein Verkaufsverbot für Pkw mit Verbrennungsmotor ab 2030 oder 2032 könnte das Ziel sein, den Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge zu beschleunigen.

- Regelungen für Kommunen: Eine Lockerung der bestehenden Regeln, wie eine Ausnahme von § 45 Abs. 9 StVO, würde Kommunen mehr Spielraum geben, um integrierte Lösungen wie Tempo 30 auf Hauptstraßen oder Radwege zu schaffen, auch wenn der Nutzen nicht sofort ersichtlich ist.

(§ 45 Abs. 9 StVO regelt die Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen. Demnach dürfen diese nur angeordnet werden, wenn es zwingend erforderlich ist. Insbesondere für Beschränkungen des fließenden Verkehrs gilt, dass eine erhebliche Gefahrenlage bestehen muss, die das allgemeine Risiko deutlich übersteigt. Neue Regelungen lockern diese Anforderungen für bestimmte Ziele wie die Förderung des Rad- und Fußverkehrs. )

Finanzierung und Förderung

- Investitionen in Infrastruktur: Eine Neuausrichtung der Finanzierung, beispielsweise durch die Schaffung eines Sondervermögens für Infrastruktur, könnte eine nachhaltige und zukunftsorientierte Gestaltung der Mobilität ermöglichen.

- Förderung alternativer Verkehrsträger: Die Förderung von Elektromobilität, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Schaffung von Anreizen für den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel sind gesetzlich verankerbare Maßnahmen.

- Steuerliche Anreize: Eine vereinfachte Besteuerung, beispielsweise durch die Einführung eines betrieblichen Mobilitätsbudgets, kann den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel fördern.

- Reform von Trassenpreisen: Eine Reform der Trassenpreise für den Schienenverkehr könnte zu einem verlässlichen und bezahlbaren Bahnangebot führen.

Weitere Maßnahmen

- Verkehrskonzentration auf Städte: Eine verstärkte Konzentration auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, des Radverkehrs und die Etablierung von Mobilitätsdiensten wird in Städten und Ballungszentren zunehmend gesetzlich geregelt.

- Anpassung der Höchstgeschwindigkeiten: Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen, außerorts und innerorts könnten die Treibhausgasemissionen reduzieren. Ein generelles Tempolimit, sowohl aus BABen las auch innerorts würde für mehr Klarheit, Sicherheit und einer Reduktion des Schilderwirrwarrs führen.

- Personelle Aufstockung: Eine Aufstockung des Personals in den Verkehrsbehörden von Bund und Ländern könnte den Ausbau der Infrastruktur beschleunigen.

Was könnte die Stadt Mönchengladbach jetzt schon tun?

Zentrale Handlungsfelder und Maßnahmen

- Planung und Ausbau des Umweltverbunds: Dies ist das Rückgrat der nachhaltigen Mobilität.

- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): Planung eines attraktiven, effizienten und langfristig finanzierbaren ÖPNV, der Taktung, Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit verbessert.

- Radverkehr: Ausbau umfassender und sicherer Radverkehrsnetze, Errichtung hochwertiger Radabstellanlagen (Bike+Ride) und Schaffung von „Pop-up-Radwegen“ bei Bedarf.

- Fußverkehr: Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger durch sichere und barrierefreie Wege, um kurze Distanzen attraktiv zu machen.

- Parkraummanagement: Eine kostengerechte Bewirtschaftung und Reduzierung des Parkraums kann den Anreiz zur Nutzung des privaten Pkw senken und Flächen für andere Zwecke (z. B. Grünflächen, Aufenthaltsqualität) freigeben.

- Multimodalität und Sharing-Angebote: Einrichtung von Mobilitätsstationen, die verschiedene Verkehrsmittel intelligent miteinander verknüpfen (z. B. ÖPNV, Carsharing, Bikesharing, E-Scooter).

- Kommunale Fuhrparks: Umstellung der eigenen Fahrzeugflotten auf saubere Antriebe (z. B. Elektromobilität) und Anpassung der Verwaltungsabläufe sowie der Ladeinfrastruktur.

- Integrierte Stadt- und Verkehrsplanung: Die Mobilitätswende muss in die allgemeine Stadtplanung integriert werden. Dazu gehört die Berücksichtigung von Frischluftschneisen, der Rückbau großer asphaltierter Flächen und die Entwicklung klimafreundlicher Mobilitätskonzepte im Rahmen von Verkehrsentwicklungsplänen.

- Informationspolitik und Bürgerbeteiligung: Eine offensive Informationspolitik und die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger sind notwendig, um Akzeptanz für die oft tiefgreifenden Veränderungen im öffentlichen Raum zu schaffen.

Was könnten wir alle tun?

Wenigstens einaml darüber nachdenken,

- ob der Besuch bei Bäcker, Arzt, Restaurant oder Freunden nicht auch zu Fuß, mit dem Rad, öffntlichen Verkehrsmitteln oder Taxi erledigt werden kann – und ob ein Zweitwagen wirklich nötg ist,

- ob es richtig ist, sich über das Schneckentempo hinter einem Radfahrer oder in der Tempo-30-Zone mehr aufzuregen als über den Stau auf der Autobahn,

- wie viel Sie Ihr Auto im Jahr wirklich kostet und ob Sie dieses Geld nicht besser verwenden könnten,

- ob man eine Mitfahrgelegenheit zur Arbeit, den Bus, das Rad oder Taxi nicht wenigsten einmal eine Zeit lang ausprobieren könnte,

- ob die mobile Freiheit, die wir uns gönnen, nicht auf Kosten der Freiheit anderer Menschen auf diesem Planet geht (die meist von „Freiheit“ ganz andere Vorstellungen haben als wir verwöhnten Bundesbürger),

- ob man nicht ab und zu die Zeit findet, sich hier und da bei politischen Entscheidungen einzumischen (Sitzungen der Bezirksvertretungen, Parteien, Bürgerversammlungen) oder bei entsprechenden Vereinigungen, Verbänden und Initiativen mitzuarbeiten.